一、教學理念回顧:任務導向,強化語言與跨文化整合

本學期以任務型教學法(Task-Based Language Teaching, TBLT)為主軸,採用《當代中文課程四》為核心教材,

-768x417.jpg)

二、學習亮點觀察

- 語法與語用覺察的進步

學生在課堂中展現高度語言覺察能力,能有意識地使用已學語法與句型,並應用於任務活動與作業之中。 尤其在報告與影片製作中,能自然使用本課核心語彙與語法, 展現語言內化程度。 - 聲調與發音顯著改善

在繁體字認讀、聲調與ㄩ的發音方面明顯進步,從初期的猶豫到後期的穩定輸出, 說明學生在自我監控與重複練習方面具高度投入與自律。 - 學習任務執行力強

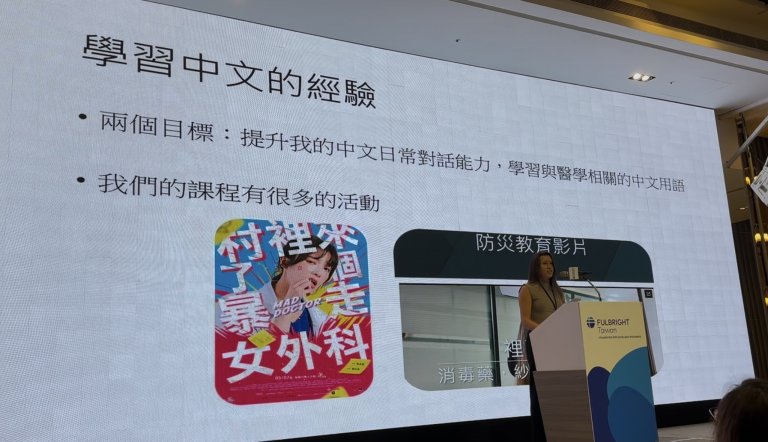

每次的課堂任務與作業都能確實完成,無論是交友軟體攻略、裝置藝術尋寶,還是地震防災醫學腳本, 皆能融入自身醫學專業觀點,並進行文化延伸與反思。 - 跨文化能力的展現

在成果發表中,學生能夠結合自身專業與文化觀點,例如在第六課地震防災影片中, 比較美國與台灣在防災教育上的差異,並從醫學生角度提出建議, 成功實踐了語言教學的文化拓展目標。

三、教學挑戰與反思

- 預習與複習的規律性不足

受限於時差與碩士課業壓力,學生無法穩定安排預習與複習,導致某些課堂語言點掌握稍嫌零碎。 未來可嘗試將任務切分為更小的模組,讓學生即使時間有限, 也能逐步完成。 - 語言輸出長度\可再提升

學生口語表達邏輯清晰,但句型偏短,語言延展性略顯不足,未來若有機會將加入「句型擴展練習」與「意見延伸模板」, 提升語言輸出深度。 - 多模態素材的系統性整合尚可加強

雖已有影片、網站與Podcast等產出,但教學中多模態語料的導入仍以任務階段為主, 若能於教學前中後各環節穿插短影音、聽力片段、醫療新聞等素材, 或許更有助語用能力發展。

四、未來調整方向

- 增加語用導向任務訓練:如「醫病對話模擬」、「

文化衝突情境練習」,提升語境適應力。 - 彈性安排任務與作業形式:結合即時任務與延遲回饋任務,

尊重學生時區與生活步調。 - 強化任務前的「語言熱身」:

每課前安排語法複習與關鍵語彙小任務,幫助學生更快進入語境。 - 鼓勵學生自選任務主題:提升內在動機,

例如可選擇醫療主題拍攝短劇、或訪問台灣醫護人員。

五、結語

本學期課程透過任務型教學法的實踐,讓學生不僅提升了語言能力,

未來將持續優化教學設計,拓展「醫學華語 × 跨文化語用 × 任務學習」的融合教學可能。

Post Views: 1,065