我過去曾在美國留學、工作,以藝術工作者的身份在紐約闖蕩了幾年。時隔十多年,有幸再度回到這座滋養我大量文化養分的城市。這次的目標是在工作專業所累積的美學視野上,更加進公共思維與人文精神,以紐約市的都市文化景觀為觀察對象,透過公共空間與文化設施的參訪,與照明專業及美學養成的藝文機構訪談交流,以作為城市光環境美學營造的參考資源。

1. 學術座談與圓桌討論

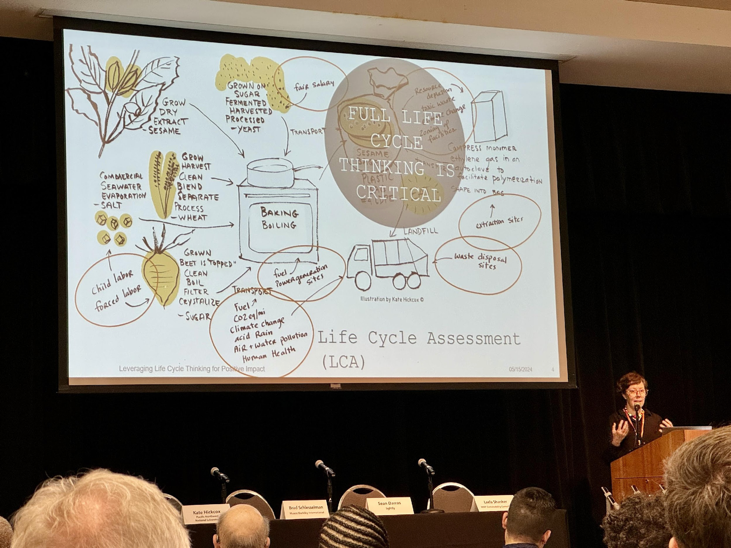

非關技術,關乎的是人

抵達美國的前兩週,我先是飛到了奧瑞岡的波特蘭,除了藉機會造訪世界最大的獨立書店Powell’s City of Books,感受左派城市對多元的包容,主要任務則是參加由美國長期推動照明專業的Illuminating Engineering Society與US Department of Energy共同主辦的學術研究會 IES & DOE Research Symposium,從環境永續的相關議題,延伸到照明與人類健康的關係。

座談中談論到永續光環境的創建,需深入了解光對人類和生態的影響,以及照明設計在環境管理中的角色。講者談到光對人類的視力、生理時鐘、神經內分泌和警覺反應等的科學研究,再根據研究結果提出可以實際應用的建議。在環境永續上,則從製造和研發面分享符合循環經濟與永續目標的創新設計,以及如何推向市場,成為商業可用的產品,同時更談到”buy back products, not just take back”的綠色金融概念,讓照明產業更能為環境創造正面的影響力。

兩天共21場專題座談、2場圓桌討論,我們探討了照明在當今社會所帶來的影響和面對的挑戰,重要的其實非關技術,關乎的是人,我們需要持續了解人類,讓光能在人們身上產生正面的影響。當“光”能鼓勵社會氛圍,帶動一種重視好奇心、批判性思維,並不斷學習的文化,則照明產業便能永續且蓬勃的發展。

2. 案例踏查

打破常規的不尋常經驗

訪美的三個月期間,我走訪了紐約市及近郊共40處都市空間和文化建築,參觀公共文化設施的景觀與光環境。紐約棋盤式的道路規劃,讓在台北不會認路的我,到了曼哈頓得以暫時擺脫路痴的稱號,也因此我幾乎日行萬步,徹底享受在紐約市的步行時光。

在四方整齊,按數字與方向排列的大道和街路之間,不時會出現幾座廣場,大者如擁有美麗農夫市集的聯合廣場(Union Square)、知名漢堡Shake Shack創始店的麥迪遜廣場公園(Madison Square Park),和許多不知名的可愛小廣場,人們會聚集在這些開放空間用午餐、喝咖啡。這樣的戶外廣場打破了整齊街區的常規,發展成不尋常的經驗,也使公共空間在平凡普通的日常之中,多了可愛迷人的時刻。

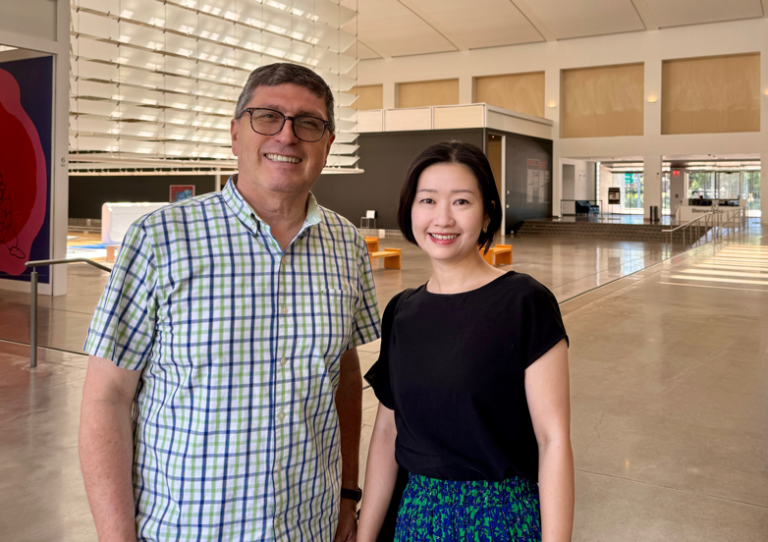

某天下午我和Parsons School of Design – The New School照明設計系所的主任教授Derek Porter見面訪談,他帶我參觀了學校著名以綠色永續為目標的建築地標The University Center, 實地了解系所的教學理念和授課方式,強調建築、空間、環境等設計需注重人的經驗,並希望照明設計能為社會分擔責任。愉快的訪談會後,傍晚的北美天空仍湛藍明亮,Porter教授建議我可以沿著14街散步去西邊的高線公園(High Line), 除了觀察整條公園的照明規劃,更能享受這座高架公園帶給都市人的不尋常經驗。

High Line Park改變了人們行走時的位置高度,從與道路車陣平行的視線,提升為在空中行走的視野,人們向下望著繁忙都市的熙攘交通,車輛從腳下川流而過,視線所及是平時高高在上的廣告招牌與高樓建築的窗戶,原本高遠的距離忽然變得貼近且親密,這種不同於以往的觀看方式,提供了另一種俯瞰都市景觀的機會,創造出與城市互動的不同想像,讓人們與所處的環境產生更多好奇和熱情。

我沿著High Line一路往北散著步,直至天色逐漸變暗,公園的景色也彷彿隨著天光緩慢幽微地變換為夜景,細緻的燈光輕輕襯著整條公園豐美的自然景觀,我刻意尋找燈源的設置,發現每一處的燈光都置於人的視線之下,以友善生態為基礎的照明設計,讓此刻站在High Line Park的我,能幸運地同時欣賞曼哈頓車水馬龍的迷人夜景,也能享受都市綠洲豐富華美的自然夜色。

沒有路燈的時代廣場

紐約市擁有上百條行人街區和自行車道,以及數十座公共廣場,公共空間的高度規劃與積極運用,讓人們能經常聚集交流、休憩用餐、參與各式活動,城市街區因而活躍充滿各樣機會,這也是紐約吸引人前來的原因之一。

聚集大量旅人的公共空間莫屬時代廣場(Time Square),這座讓人能暢行的開放街區,如同一座具有強烈聲光色彩的大型景觀,置身其中彷彿被大量的霓虹燈、大型電子屏幕和五光十色的燈光聲響所包圍。這樣的光環境絕非人們的日常,然而它卻天天如此,令人目不暇給的燈光照亮了整個廣場,是徹底的不夜城。

因為擁有高強度的燈光和明亮鮮豔的廣告看板,整條Time Square是沒有設置路燈的,這更使得時代廣場成為非尋常的獨特經驗,也在普通生活之中營造了奇特的時刻。

口袋公園的策略

漫步在紐約市可以經常遇見一些小巧可愛的口袋公園(Pocket Parks),它們大部份屬於私有公共空間(Privately Owned Public Space, POPS), 來自紐約都市規劃的法案,鼓勵建商提供對大眾免費開放的公共空間,以換取更多容積獎勵。因此在建築或人口密集的區域,許多零碎、小型、不規則的土地被創建為口袋公園,無需大規模的開發,卻能將市民從擁擠的城市中轉移出來,在工作繁忙的午休時間,轉個彎就能走進超越都市常態的美麗空間,人人皆能享受。

這樣的策略或許能作為在台灣營造光環境的嘗試,在日常生活的小巷弄空間,運用合適的照明規劃,為場域創造平凡中舒適、和諧,卻不同於往常的美好經驗。

此行我大量走訪了許多建築地標、公共空間、文化景觀和場館,所獲甚多,以下列出到訪參觀的案例,讓我日行萬步的雙腳有個紀念:The Ford Foundation, Little Island, High Line Park, Chelsea Market, Hudson Yards, Summit One, Brooklyn Bridge Park, DUMBO, Westbeth Artists Housing, NARS Foundation, World Trade Center, 911 Memorial, FiDi & Seaport, Washington Square Park, Madison Square Park, Union Square, Roosevelt Island, Governors Island, Leslie-Lohman Museum of Art, Drawing Center, Dia Beacon, Storm King Art Center, Lyndhurst Mansion, NY Botanical Garden, Central Park, Noguchi Museum, Gilder Center of American Museum of Natural History, Brooklyn Museum, MoMA, The Met, Whitney Museum, Queens Museum, Museum of Moving Image, MoCA, Brooklyn Children’s Museum, Manhattan Children’s Museum, Hall of Science, Liberty Science Center, Sands Point Preserve Conservancy, Nassau County Museum of Art.

3. 機構交流與訪談:

與人建立連結的美術館教育

除了案例走訪踏查,我也把握紐約豐沛的藝術資源,拜訪場館和機構,與專業人士和實踐者直接對話,從經驗交流中,討論公眾美學養成在城市發展和文化形塑中的影響。

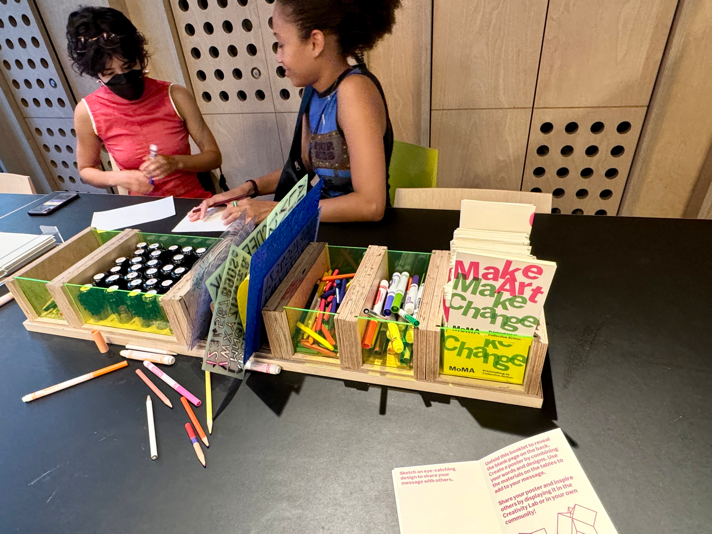

紐約各個美術場館皆有豐富的教育推廣計畫,而因應紐約族裔的多元化,也發展出為多元群眾服務的推廣活動。除了親子、兒童、青少年等依不同年齡所規劃的內容,也會配合美國不同的紀念月,例如:國家西班牙裔文化遺產月、黑人歷史月…等,設計相關的推廣課程,與更多群眾建立連結。我造訪時的五月是亞太裔美國人傳統月(Asian Pacific American Heritage Month),有幸觀摩了紐約現代藝術博物館(MoMA The Museum of Modern Art)在群眾參與活動中,特別規劃的中文親子導覽,並以當期展覽中與亞太裔相關的作品,作為帶領民眾一同探索的藝術主題。而位於皇后區法拉盛的皇后美術館(Queens Museum), 以及唐人街的美國華人博物館(Museum of Chinese in America),則更為明顯地依據其規模和屬性,發展出與不同群眾連結的方法。大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art),則有其專門的燈光部門(Lighting Department),除了提供作品展示最專業的支持,也能作為美術館教育實用技術的教材應用,讓服務的群眾更拓展到科學和照明、設計等領域。

從訪談交流中,可以感受到紐約藝術場館對美術館教育專業的支持,而其首要目標並非學習或傳授知識,而是先與人建立連結,讓觀眾對藝術產生興趣和喜愛,樂於接觸、認識,進而能自然地將接受到的美感經驗,內化成生活中的日常。另外,考量群眾需求,並回應社會現狀,也是大眾教育推廣很重要的環節,例如:美國目前的移民議題、疫情後貧富與階級問題等,將這些與民眾生活貼近的現況,融合在教育推廣的活動探索中,則能透過藝術教育更認識這個世界。我也期待在台灣能透過與大眾貼近的美感經驗,推動生活中人人都樂於享受的光環境。

以下感謝參與訪談的機構與專業人士:

(時任)駐紐約台北文化中心張惠君主任、Sherri Williams, Educator in Charge, Public Programs and Engagement Education, The Met. Joycelyn Yang, Learning Specialist, MoMA. Guido Garaycochea, Adult Programs Manager, Queens Museum. Herb Hoi Chun Tam, Curator and Director of Exhibitions, Museum of Chinese in America. Junho Lee, Founding Director, The New York Art Residency and Studios (NARS) Foundation.

和女兒一起探險的紐約

我的6歲女兒在我抵達美國三週後,也飛了過來跟我一起度過紐約的夏天,因此這趟行程意外地多了在美國育兒的體驗!六月中美國學校開始放暑假,各種親子活動也陸續登場,女兒參加了私立學校的夏令營,以及皇后植物園(Queens Botanical Garden)的Garden Lab夏季營隊,週末我們更是跑遍了兒童書店、市集、公園遊樂場,盡情享受紐約各個博物館、科教館等大小機構舉辦的推廣活動。

和女兒一起探險的紐約,讓我更感受到美國教育對多元價值與文化的尊重,從學齡前的訓練便鼓勵孩子多方嘗試探索,大量接觸不同事物、多方對話,建立獨立思考和解決問題的能力。我們也趁美國國慶假期,去了賓州艾美許人(Amish people)的農莊聚落,短暫見識了拒絕用電、不開車的簡樸生活。看到有群人至今仍選擇這樣的生活方式,隨著日出日落而作息,自力更生,對於生活的樣貌又有了更多的想像。

這趟訪美之旅,大量豐富的觀察、走訪和交流,讓我對現代都市生活的「光文化」有了許多思考,紐約的文化景觀和在這裡結識的人們,彼此交換的經驗和想法,都成為重要的養分,期待很快能將這些經驗和資源應用在推廣工作上。感謝這趟珍貴的機會!