前言

《航站情緣(The Terminal)》、《高年級實習生(The Intern)》、《年少時代(Boyhood)》,3部毫無關聯的美國電影,由於「傅爾布萊特—臺灣文化部藝文專業人才獎助計畫」,於我而言竟默默串連起這段美國夢。常言道:人生如戲,戲如人生,

透過這些光影流轉的故事,2025年我短暫脫離當時的工作步調,試著出發去激盪心中不甘於穩定的靈魂,也從中體驗,看見不同階段的自己——從《航站情緣》的機場滯留與建立友誼,《高年級實習生》的重新啟程,到《年少時代》的成長與體悟。這三部電影並不只是關於劇中他們的故事,更像是映照人生的一面鏡子,夢想始終在途中,它們讓我重新理解屬於我的「美國夢」,也在歷經過渡期的沉澱後,讓自我再次完整,踏向未來的旅程。

《航站情緣(The Terminal)》

「別擔心,我一定會把你安全帶到克里夫蘭。」

2023年的5月是這場美國夢的起點,一部在美國首發的影片「In Our Hands: Chinese Painting Conservators in US Museums」,將五個在美國以亞洲書畫藝術收藏、修護著稱的單位集結,闡述其修護技術如何在美國發展與傳承,引起了我的注意。當時正好在佛羅里達參與第51屆美國文物修護協會年度研討會(The American Institute for Conservation,AIC)的我,透過與片中克里夫蘭藝術博物館(The Cleveland Museum of Art,以下簡稱「克館」)的修護師主角聯繫,決定了會後的參訪行程。未曾想,旅途的開始就遭遇了阻礙,卻也意外留下了一段航站的患難情感。

從佛州出發克里夫蘭的路上,我有幸與一群欲返回克里夫蘭的克館修護師們搭乘同班機。原以為是幸運的開始,卻在轉機過程因故致使班機取消,我們一群人就這樣受困夏洛特機場(Charlotte Douglas International Airport)長達近10小時。當我隻身一人還未確定該如何進行下一步時,人間處處有溫情,才第一次見面的克館修護師Dave在候機室撥開人群找到我,旋即告訴我:「別擔心,我一定會把你安全帶到克里夫蘭」,並與航空公司多次交涉候補、改票,解決所有問題。受困機場期間,他們帶著我一起,陪伴用餐、聊天直至再次登機,讓這趟出現小插曲的旅程安然無恙,後續有幸接著參觀克館的修護空間。遇到這群有趣的博物館修護人員,即使僅短暫接觸,卻彷彿認識許久般親切,或許是這段機場的患難,讓我在離開克里夫蘭前,升起詢問我想再次來到這裡的衝動,想來體驗這樣的工作氛圍。於是我申請了傅爾布萊特計劃,讓這個夢想成了真。歷經兩年後再次見到這群克館的修護師們,一句「我們終於等到你來」,不僅是這段緣份的延續,也是我從原工作中抽離,沉澱自身重新再出發的開始。

《高年級實習生(The Intern)》

「You will never know if you never ask. 」

來到克里夫蘭藝術博物館執行計畫的第一天,指導員Ika給了我一個至關重要的建議,她說:「Don’t be afraid of failure or communication; it never hurts. Just ask boldly if you have any needs.」,這句話讓我瞬間釋放了過去在職場上對提問和失敗的戒慎恐懼。在美國,沒有人會因為你問問題而覺得不妥,相反的,大膽提出需求或許會帶來意料之外的驚喜與機會。於是,我帶著這份信念,決定放下在臺灣職場上形成的固有習慣,放開心胸,完全投入這個全新的環境。這不僅是一次職場的重啟,也是一次人生的重啟,我開始學會關掉過去的自己,重新去體驗美國博物館生活中的每一個細節與挑戰。就像電影《高年級實習生》中所展現的那樣,雖然我不再是一個初出茅廬的社會新鮮人,但年齡亦不是我的限制,而是資產;而我在這段時間,也逐漸學會如何在這樣的跨文化環境中,開放心胸,並大膽地迎接每一個新機會。藉此,我以幾個命題歸納此次交流的經驗:

1. Where I Went

「克里夫蘭藝術博物館(The Cleveland Museum of Art)」

克里夫蘭藝術博物館為美國知名博物館之一,不僅典藏來自世界各類文明的藏品,更是美國境內少數針對亞洲藝術,有著不少精品蒐藏的博物館。克館東亞藝術研究員克拉麗莎.馮.施佩(Clarissa von Spee)女士甚至自信提到,館內擁有來自宋、元、明、清代約700餘件的中國書畫,件件是名作(Masterpieces),如五代十國南唐畫家巨然的《溪山蘭若圖》 (Buddhist Retreat by Stream and Mountains),在這裡可以見到這些珍貴的藝術瑰寶,並深刻感受中國書畫的歷史與精髓。這些藝術品的展示,也讓克里夫蘭藝術博物館成為東方藝術愛好者和研究者的重要學術資源。

綜上,為守護諸類藏品,該館設立完整的修護部門,包含:西方紙質、亞洲書畫、器物、油畫、織品等各材質修護室外,更有配合的文物框裱維護室、攝影室與保存研究室、X射線分析室等,共計約10名編制內修護師,3名技術人員,1名攝影師,以及數名實習生與獎助研究員,而本次申請交流計畫的地點「亞洲書畫修護室」,更是美國唯7所擁有亞洲書畫修護室的單位之一。因書畫修護領域在美國博物館界的發展已有相當完整的技術傳承,克館內細分有專精中式與日式書畫的修護人員,能將多種專業人員匯集,準確執行各種藏品保存任務,成為一個能在短時間內,提供多元且豐沛學習資源的極佳環境。

2. Why I Chose This Place?

申請傅爾布萊特交流計畫的動機,除了前述希冀交流美國的博物館工作文化與環境外,也源於給自己職場技能再一次挑戰提升的機會。我現工作於國立臺灣文學館,館內擁有超過13萬件典藏,涵蓋了近代及跨越百年的作品。雖然所藏以西式紙張和圖書為主,但其中也不乏珍貴的中式書畫,諸如百年以上的古典書法詩詞作品,跟來自臺灣文學作家暨畫家鄭坤五先生的絹本藝術創作。

這些珍貴的書畫作品,無論是在材質還是保存技術上,都對我們提出了不小的挑戰。因此,為了深入探索並提升專業能力,交流計畫訂定目標如:1)精進學習亞洲書畫藝術品的修護技術。2)見習大型修護中心,各材質藏品保存與修護師的合作模式。3)交流克館典藏管理系統的應用方法。4)了解美國博物館中的修護師角色安排。5)參與2025年5月的第53屆美國文物修護協會(American Institute for Conservation)年會發表,觀察國際間修護領域關注的新動向。所有的目標,透過在美國的博物館交流經驗,補足自身所待提升的能力,同時也期許一探國外修護師角色在博物館中所執行與承擔的任務。

3. What I Experienced?

「藏品保護與藝術共賞:專業與激情的交織」

在克館的工作,係圍繞著博物館賦予修護師的職責進行,包含:藏品的修護與檢視、購藏品的狀況評估、借展與調件閱覽申請評估,以及展示維護製作和作品佈展安全確認。計畫交流期間,除了常規的修護技術見習外,最常執行的工作便是藏品的狀況檢視。這項工作是保護藏品的基礎,亦是館內修護人員的重責大任,無論是為了借展或閱覽需求,都需在事前評估藏品的保存狀況,確認是否需要進行修護處理,從而保證藏品在後續應用過程中安全無虞。在進行檢視的同時,額外的小確幸是能夠近距離、無展櫃隔閡地欣賞傳統中國書畫藝術之美,並與指導員共同探討畫作中的意境、墨韻及筆法的細膩之處。這樣的經歷,不僅讓我在專業上獲益匪淺,也令人深感榮幸與幸福。

藏品檢視.jpg)

「跨館分餅大作戰:如何公平選擇珍貴藝術品」

進行藏品狀況檢視之餘,我有幸參與一場價值數百萬美元的購藏計畫,並配合對擬購藏的100餘件蘇州版畫類藝術品進行詳細的狀況檢視,協助指導員分析後續的保存價值。通過觀摩並協助這一過程,能深刻體會到博物館如何將每件購藏品的保存狀況,藝術、學術及文化價值進行綜合評估,確保這些作品能對博物館未來帶來獨特增益與長期應用。

這項工作不僅對每件作品的歷史背景進行分析,還要思考該作品是否符合館內收藏的整體發展策略與方向。最終,將評估結果提交至董事會,以決定是否批准購置計畫。參與過程中,我還聽到了一則有趣的故事。原來,這批文物總數超過200件,因為其價格高昂,所以計劃由克館與美國大都會博物館(The Metropolitan Museum of Art)聯合購藏。在此情況下,如何公平地劃分作品成為了關鍵問題。

為了解決這一難題,雙方的研究員決定採用一種被稱為「先分後選法」的分配策略,即由A館先將作品劃分為兩部分,再由B館選擇自己想要的部分。這一做法類似於分餅,旨在令每一方都能得到公平的份額。不過,這著實也讓A館的研究員倍感壓力,因為她必須仔細斟酌每一件作品,確保分割過程不會產生任何不公平的情況,以免出現諜對諜過度集中好作品,讓B館先行挑走。

「Teamwork makes the dream work」

在克館制度中,展覽推動會需要五種博物館員分工合作──策展人、修護師、設計師、裝裱師(mount maker)與掛畫人(art handler)。通過不同專業領域的協作,我們確保每件作品能夠在正確的論述、適當的裝裱與維護、精心的展示設計以及安穩的展場佈置下,呈現出其最完美的面貌。交流期間適逢博物館Landscapes by Arnold Chang: A Retrospective and Recent Acquisitions (張洪山水畫回顧展) 佈展。藉此機會,我參與了一幅長約5公尺、寬1.8公尺的大型水墨作品《Mapping the Universe》的展示維護及展場佈置。這件作品的備展過程,我配合指導員一起確認裝裱師的木框製作,執行作品固定繃板,以及後續運送架上展櫃等工作。為了保證這件珍貴作品在各個準備階段的安全,指導員與每個參與人員進行了不間斷的溝通與協作,從而將每個環節都得以順利精確地完成。

特別是在這些大型作品的處理過程中,能體會到每個細節的重要性,無論是框架的設計與製作,還是作品的安全固定,環境溫溼度的控制,每一步都需要謹慎小心。這不僅考驗著每個角色的專業技能,也見識到如何在需要高精度的工作環境中與團隊溝通互助。經歷這次的展覽佈展,得見在每一個展示背後,所需的細心與專業是如何共同成就藝術作品的完美呈現。最終為了該專案,亦參與拍攝一部展覽備展過程的短片,將參與傅爾布萊特交流計畫與博物館備展的幕後過程分享予大眾。

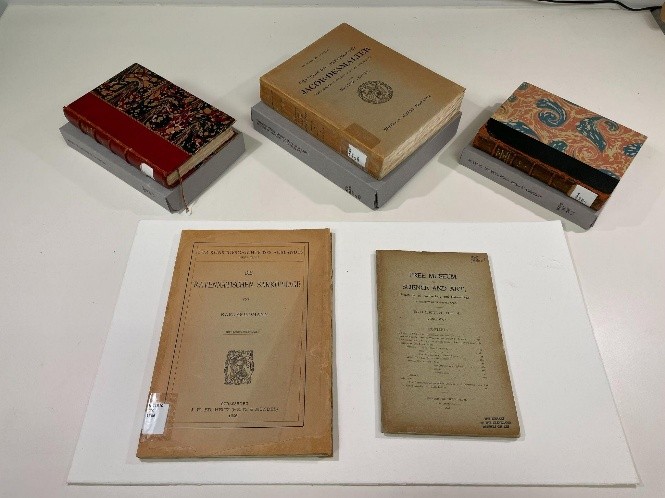

「互惠回饋,書籍修護的交流與合作」

交流學習與參與展示工作外,因克館圖書室(Ingalls Library)長年缺少書籍修護師,供民眾借閱的圖書館書籍,使用過程如遇嚴重的破損將面臨無人處理的隱憂。作為一名紙質及書籍修護師,停留博物館期間受到修護部門主管及指導員的引薦,前往館內圖書室協助書籍修護工作。同時亦承蒙圖書室的信任,讓我有機會獨立作業,使用其空間與設備進行這些寶貴文獻的處理。與圖書維護人員Ariella的合作,亦促成雙方相互學習彼此的圖書維護與修護的專業方法,在不同類型的書籍修護案例中嘗試找到最適合的處理方案。最終完成館內的5本圖書修護,成為我回饋館方最好的方式。

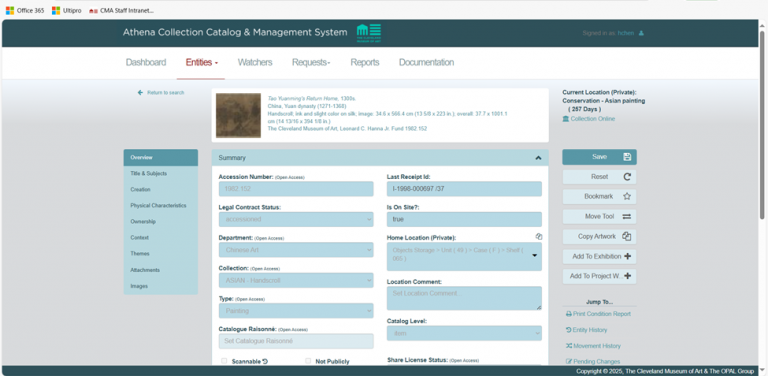

「Athena系統體驗與未來展望」

為了對文物的基本資料登錄、展示與修護歷程、藏品狀況掌握、運輸及儲位變動等各方面進行全面記錄與管理,在克館有著一套完善的典藏管理系統——「Athena」。藉由交流這套系統的實際操作,趁機了解其應用模式與設計,體會它如何高效地支持博物館日常運作,確保文物的管理與追蹤更加精確、透明。經此也期許未來能將該使用經驗、系統輸入方式直觀與資訊串聯便利等優點,結合臺灣館所的文物典藏系統差異,提出優化我們博物館典藏系統的參考方向,使珍貴藏品的管理能更具效率。

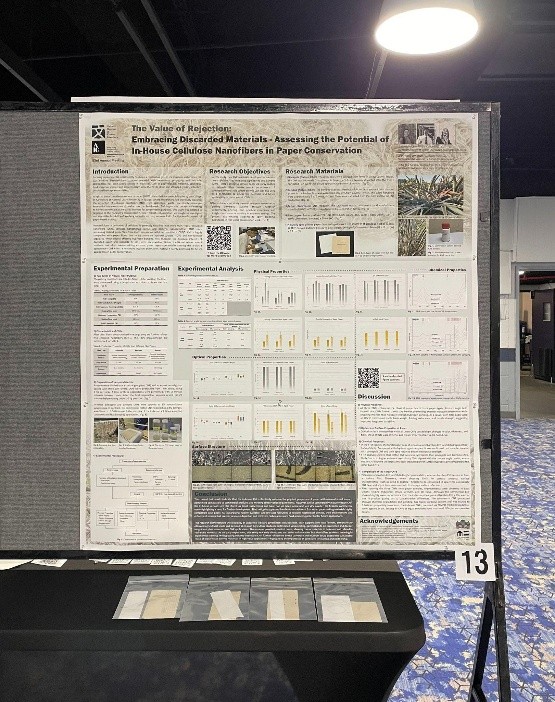

「參與研討會,分享研究成果並觀察修護領域趨勢」

本次交流的最後一個目標是參加美國文物修護協會(AIC)第53屆明尼亞波里斯

(Minneapolis)年會——這是美國文物保存領域規模最大的會議,搜羅來自全美乃至世界各地的文物修護相關人員齊聚一堂,展示他們的最新研究成果和正在進行的項目。在這次會議中,我藉海報形式,分享了近期與國立嘉義大學夏滄琪教授團隊共同的合作研究,探討將臺灣常見植物開發的奈米纖維素應用於手稿修護的可行性。這是一個絕佳的契機,能夠與同儕交流想法、獲得回饋,並有助於討論未來研究再精進的方向。另一方面,會議涵蓋的主題範圍廣泛,成為一個觀察國際修護發展動向的機會,議題包含:修護新材料與技術的研究、烏俄戰爭對文物搶救及古蹟保存的作法,及氣候變遷對文物保存所帶來的挑戰……等,對日後的文物保存實踐極具價值和啟發意義。

4. 旅程之外的支線任務

計畫期間,我另出走克里夫蘭,拜訪了匹茲堡(Pittsburgh, PA)、費城(Philadelphia, PA)、溫特圖爾(Winterthur, DE)、華盛頓特區(Washington, DC)、奧斯汀(Austin, TX)、威廉斯城(Williamstown, KY)、印第安納波利斯(Indianapolis, IN)、明尼亞波里斯(Minneapolis, MN),8座城市,參觀如:費城美術館(Philadelphia Museum of Art )、費城修護中心(Conservation Center for Art & Historic Artifacts)、溫特圖爾博物館、花園和圖書館(Winterthur Museum, Garden & Library)、國會圖書館(Library of Congress)、亞洲藝術博物館(National Museum of Asian Art)、哈利瑞森中心(Harry Ransom Center)的修護空間與展覽。甚至與室友來了場說走就走的方舟邂逅(Ark Encounter)小旅行,更拜訪同時期另一名Fulbrighter所在的印第安納波利斯兒童博物館(The Children’s Museum of Indianapolis)。

一趟趟的出訪與旅行,藉著參觀展覽和文物修護工作室,能見識其他修護師們所接觸的文物類型及執行的修護專案,親身體驗美國歷史和文化遺產的獨特魅力。這不僅加深對美國各地修護技術和文化資產保護現狀的理解,也幫助對當地文物修護教育有了更加清晰的認識。同時,與修護領域專業人士交流的寶貴機會,得從中啟發想法,共同探索文物修護領域所面臨的各種挑戰與解決方案。更重要的是,諸多交流鏈接起與國際友人間的情誼及聯繫,為未來職業生涯發展支撐起堅實的基礎。

《年少時代(Boyhood)》

「妳不要像個媽媽一樣嘮叨,他已經夠大,知道該做什麼」

旅途的最後,歸臺前夕,我再次回到曾經尋夢之旅的第一站。那是2010年9月,我第一次踏上美國國土的記憶之地,德州大學奧斯汀分校(The University of Texas at Austin, TX)哈利瑞森中心(Harry Ransom Center,簡稱「HRC」) 。當時我以研究所實習生的角色來到HRC執行6個月的計畫。歷經15年後,重回舊地,建築依然在,7旬以上的指導員們已相繼退休,心中竟有種近鄉情怯之感。

多年來,我一直透過參加美國修護年會與會議間見面的許多同行友人保持聯繫。然而,短暫的參加會議,讓我很少有機會能與這些早已淡出單位的老朋友見面。令人欣喜的是,透過傅爾布萊特計畫,得以在美國停留這四個多月,使我找到機會舊地重遊與現已退休的前指導員們Olivia, Mary, Barbara 重聚,並結識了新一代的博物館文物修護師,重新建立這些聯繫。

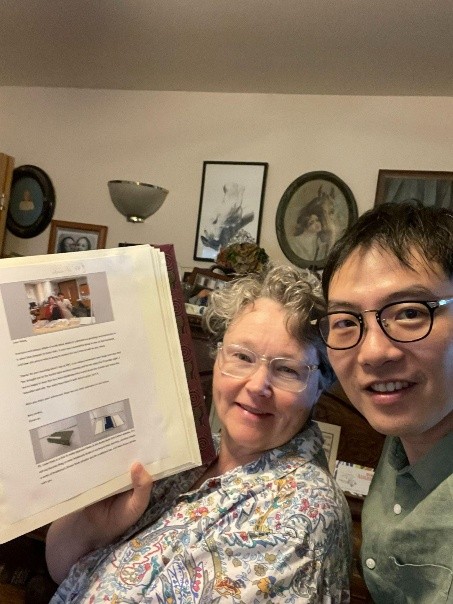

停留德州期間,三位前輩帶著我細數奧斯汀(Austin)這個城市15年來的轉變,她們也迫不及待想與我聊聊這15年來的成長經歷,這讓我留下兩個印象深刻的故事:其一,是我住在指導員Mary家的一幕。她總是會翻出與我有關的物件分享,讓我就像回到家裡與親人敘舊般的熟悉。而Mary也像媽媽一樣,各種關懷我的生活起居,甚至她丈夫都忍不住說出「妳不要像個媽媽一樣嘮叨」的話。但,能夠再回到這裡的幸福感,這一切又哪會是嘮叨呢!

故事二,是我邀請Olivia與Barbara去健行的路上,Olivia接到一通有關修護材料問題的諮詢電話,在彼此的通話中,Olivia笑談現場可是有三名修護師在幫對方解決問題。那一瞬間讓我意識到,在他們眼裡我已經不是當年的學生,是可以幫忙解決問題的合格修護專家了。

時間讓人改變,從過去到現在,兩次長居美國,自第一次的實習生角色,到今天的傅爾布萊特交流學者,受職場的洗禮與角色轉變後,讓我獲取成長的養分,成熟為一名獨當一面的修護師,今後,我想我也開始期待未來又有什麼新可能。

後記

文學改編電影,電影映襯人生。走出臺灣文學館,想不到這段美國旅程也演得像一場追夢的電影。從離奇的航站緣分開始,經歷豐富的美國博物館職場文化與挑戰,最後總結在重回成長路上的感動。回憶起克館指導員Ika曾說,我很能安下心來默默執行博物館這些交辦的常規工作,不會有躁動的心。或許正因為有過在臺灣職場工作的經驗,這趟交流裡我明確掌握自身的執行目標,藉重新與世界產生關聯,勇於追尋夢想的機會,用另一種方式繼續生活、繼續學習,譜出一段獨特的美國夢,在其起點放下舊的自己,路過終點後繼而重新激勵對於未來職場的熱情。

成長之路雖有離合,但卻讓心境學會珍惜,這趟美國之旅有太多人要感謝,首先謝謝克里夫蘭藝術博物館修護部門主管Sarah,指導員Ika & Sara,生活的好夥伴Dave,以及館內相遇的眾修護師、實習生和館員同仁們。另也感謝租處室友Jeff & DD,幫忙生活上的瑣事與採買,以及HRC的前指導員們Olivia, Mary, Barbara為我辦理的接風宴 。當然最後也特別謝謝傅爾布萊特計畫的支持,成就這趟豐富且令人印象深刻的旅程。