一、引言

感謝Fulbright提供這次珍貴的華語教學獎學金機會,使我得以在跨文化的教學環境中發揮專業並提升自己。我深感榮幸,能與眾多經驗豐富且實力堅強的華語教師們學習和共事,這不僅加深了我對華語教學的理解,也讓我受益匪淺。

本學期,我有幸輔導一名來自台北醫學大學腦神經科學研究所的美國學生,幫助其踏入華語學習的世界。這位學生為零起點學習者,其學習目標設定為掌握漢語拼音、正確發音以及能夠運用簡單的生存中文進行基礎交流。這段教學經歷為我提供了一個挑戰與成長並存的平台,也讓我更加理解初學者在學習華語時可能面臨的困難及需求。

二、教學設計與方法

在本學期的華語教學中,我採用了多元且靈活的教學設計,結合學生需求與其零起點的學習基礎,構建了一個循序漸進且具有實用性的學習框架。

2.1 教材與資源

為了確保課程內容的全面性與適切性,我主要使用《當代中文一》作為核心教材,並輔以自編教材及真實語料,讓學生能夠學習到貼近生活的實用語言。同時,我也借助數位資源,如Quizlet幫助學生鞏固詞彙,使用影像資料強化聽說能力,以及運用VR技術提供沉浸式的學習體驗,增強學生對語言和文化的感知。

2.2 教學策略

教學的起點是教授漢語拼音和聲調,幫助學生掌握正確的發音基礎。之後逐步引入聲調練習、自我介紹、基本課堂用語、常用詞彙和基礎漢字,為後續的語言學習奠定紮實的基礎。課程內容涵蓋了學生日常生活中可能使用的主題,包括:

- 自我介紹

- 家人

- 愛好

- 購物

- 飲食

- 地點方位

- 時間

這些主題的安排旨在讓學生能夠在短時間內習得與其生活相關的實用語言,提升學習的興趣與成就感。

2.3 文化融入

在課程設計中,我特別注重將華語學習與文化體驗相結合:

- 口頭報告:結合學生的個人生活背景,讓其以口語形式分享自己的興趣與經歷,提升表達能力。

- 任務活動:設計如「點餐」這類模擬情境,幫助學生在實際場景中運用所學語言。

- 文化活動:組織學生參加京劇觀賞及鶯歌陶瓷之旅,讓其從視覺、聽覺及實地體驗中深入了解中國文化,增強其學習動機。

透過上述的教學設計,我不僅希望能夠提升學生的語言能力,更希望激發其對華語學習的興趣與對中國文化的欣賞。

三、學生學習進展

3.1 初始水平與挑戰

該學生為華語零起點學習者,剛開始時對華語感到非常陌生。由於從未接觸過方塊字以及華語的聲調系統,對聲調的概念較為薄弱。因此,在適應語言結構與學習方式上花費了一些時間進行努力與調整。

3.2 學期內的進步

- 聽說

通過持續的糾音訓練,學生在聲調辨識方面有了顯著的進步,目前辨識正確率可達8-9成。雖然學過的詞語容易遺忘,但經過多次聽說操練後,學生通常能記起並正確回答。課文對話練習採用了逐漸加速的方法,從0.75倍速開始,最終可以順利跟上正常速度(1倍速)。 - 讀打

借助Quizlet的錯題覆現功能,學生的認字能力實現了飛躍式進展。覆現率高的字幾乎全部記住,而覆現率較低的詞語(如「踢足球」、「打網球」)也能通過語境猜測出意思,例如判斷其為球類運動。聽打練習的正確率約為八成,顯示出穩定的進步趨勢。

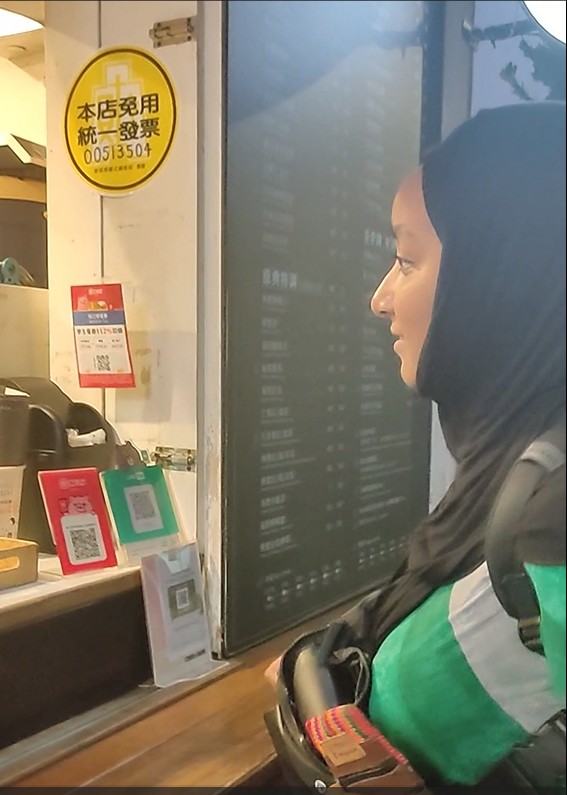

3.3 客製化教學的影響

針對學生聲調辨識較弱的特點,我設計了更多聲調辨識練習,並運用Quizlet中的遊戲功能反覆強化學生的認字能力。此外,我結合學生的真實生活經驗進行教學,如引入飲料店菜單、補充常吃餐點的相關詞彙等,讓學生能將所學語言應用到實際生活中,提升其學習動機與效果。

四、挑戰與應對策略

4.1 教學過程中遇到的挑戰

- 語言障礙

學生在剛開始學習時,對華語完全沒有相關背景知識,無法快速適應拼音、聲調及漢字系統。尤其是聲調辨識方面,經常混淆四聲的音高變化。 - 文化理解缺乏

由於對台灣或華語圈文化的了解較少,學生在語言學習中無法完全理解一些詞彙和表達的文化內涵,這在初期影響了其學習興趣與效率。

4.2 採取的解決方法及效果

- 語言技能的強化練習

- 針對學生的聲調辨識困難,設計了大量的聲調練習活動,如單音節對比練習、多音節句子的反覆糾音以及利用Quizlet進行自我測試和反饋。

- 通過日常聽說操練,學生逐步提升了聲調辨識能力,正確率由最初的不到50%提高至8-9成。漢字學習方面,採用分階段教學,從基礎筆劃到簡單字組合,逐步提升學生對漢字的信心與記憶力。

- 文化分享與任務式教學

- 在課堂中融入文化故事和真實生活範例,如介紹台灣的飲食文化、節慶習俗,以及日常生活中的常見表達。

- 設計與文化相關的任務活動,例如模擬點餐情境,讓學生能在特定語境中學以致用。文化活動如京劇觀賞和鶯歌陶瓷之旅,也讓學生通過親身體驗,加深對華語圈文化的認識,激發了其學習興趣。

通過以上策略的實施,學生不僅克服了初期的語言障礙,還對華語和台灣文化產生了濃厚的興趣,學習動機和效果均有顯著提升。

五、個人收穫與反思

5.1 專業發展的影響

這段教學經驗對我的專業發展帶來了深遠的影響。我有機會向其他非常優秀且經驗豐富的華語教師們學習,深入了解不同的教學方法與策略,拓展了自身的教學視野。同時,通過與學生的互動,我也收穫了豐富的文化交流經驗,尤其是對美國及衣索比亞文化有了更深入的認識,進一步加強了我作為跨文化教育者的能力。

5.2 教學方法的反思與改進

在教學過程中,我發現一些方面仍有改進的空間:

- 教學進度與複習之間的平衡

由於學生課業繁忙,課後無法投入足夠時間進行自主複習,導致大部分複習工作都需在課堂上完成。我在教學進度推進與操練加強之間常感到掙扎。未來,我計畫進一步精簡教學內容,將重點放在學生最需要掌握的技能與知識上,同時提升課堂練習的效率。 - PPT設計的優化

在PPT製作上,我計畫設計更多層次分明的練習內容,例如從短詞到完整句子的覆現練習,幫助學生更好地記憶與內化生詞,提升學習效果。

五、結論

通過本學期的華語教學經驗,我深刻體會到作為華語教師所需具備的專業素養與跨文化交流能力。面對一名零起點的學生,我在教學中採取了多元的策略,從語言基本功的建立到文化融入,逐步幫助學生克服學習中的挑戰,並取得顯著進步。同時,我也從學生的學習歷程與文化背景中收穫了啟發,對華語教學的靈活性與個性化設計有了更深的理解。

這次教學經歷不僅幫助學生提升了語言能力,也讓我在專業發展上得到了很大的成長。我將持續反思教學方法,不斷提升自己的教學技能,並將此次經驗應用於未來的教學與研究中,期望能為華語教學事業做出更大的貢獻。

感謝Fulbright獎學金提供這次寶貴的機會,讓我能與優秀的教師共事並在跨文化教育中不斷進步。