一、學術研究與國際交流

我此次訪問的單位為美國賓州的匹茲堡大學(University of Pittsburgh),研究主題聚焦於 AI-Enabled Medical Best Practice Guidance Systems for Rural Healthcare: Bridging the Gap in Specialized Medical Assessment。這個主題回應了當今偏鄉地區醫療資源不足的挑戰,結合人工智慧與數位醫療系統,希望能建立具備可擴展性與臨床可行性的輔助指引機制,協助基層醫療人員做出準確的診斷與決策。

美國的醫療制度與臺灣大不相同,其醫療技術與研究能量可說處於世界領先地位,然而卻也伴隨著極高的醫療費用與複雜的保險制度。對沒有保險的個人而言,即使是基礎的門診看診費用,也可能動輒數百至上千美元,對一般家庭而言幾乎難以承擔。即便有保險,也存在保險理賠範圍、額外自付額(deductibles)、流程繁瑣等問題,使得「能夠安心就醫」並非普遍的基本權利。

此外,美國和台灣一樣,也存在醫療資源集中於都會區的現象。然而比起台灣,美國幅員遼闊,從偏鄉地區到城市醫院的通勤時間可能長達數小時,交通成本極高,這對年長者或慢性病患者特別不利。雖然疫情之後遠距醫療(telemedicine)發展迅速,但實際在偏鄉地區的推行效果仍受到許多限制。例如,美國許多鄉村地區的網路架構尚未完善,甚至有些住宅歷史超過百年,至今仍缺乏穩定的網路連線。相較之下,台灣雖然土地面積較小,但在偏鄉的網路普及程度與資訊化應用反而更為成熟。

這樣的現象強化了我研究的初衷:利用 AI 技術與數位導引系統,提供偏鄉醫療從業人員實用、可負擔且能迅速應變的輔助工具。美國的制度問題與地理條件使得這類解決方案不僅具研究價值,也有實際需求與政策應用潛力。這樣的跨領域議題,也讓我更深刻地意識到技術設計的在地性與可行性評估,是推動智慧醫療的重要關鍵。

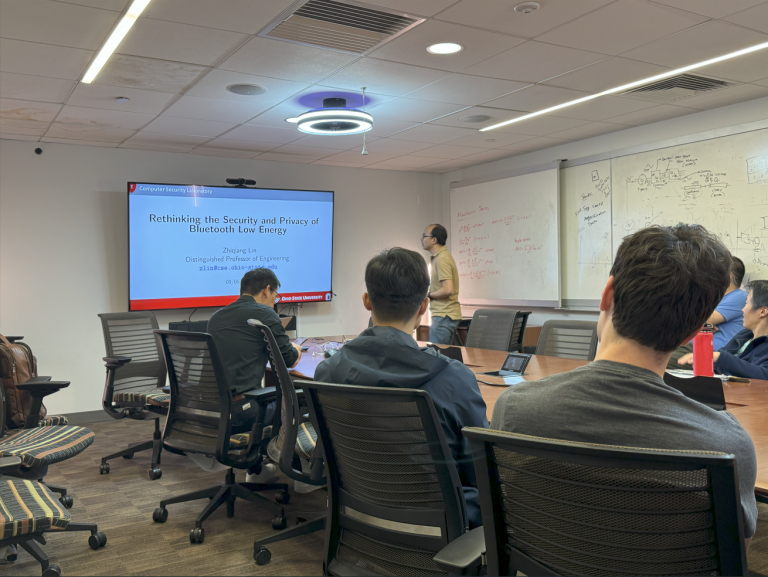

在匹茲堡大學訪問期間,我除了與接待教授的實驗室團隊互相學習與交流外,還參與了該校工程學院(School of Engineering)主辦的多場專題演講,這些演講形式與臺灣各大學的學術講座類似,此外,我也參加了 NSF Workshop on Algorithm-Hardware Co-Design for Medical Applications,這是一場由美國國家科學基金會(NSF)支持、聚焦醫療應用領域的工作坊,與會者多為在人工智慧與硬體設計(co-design)上有深入研究的學者。在工作坊中,我不僅認識了來自不同研究背景的學者,也觀察到美國學術界高度重視學術應用與實務落地的緊密結合,特別是在面對醫療這類高風險與高敏感度領域時,對於系統的安全性、可解釋性與資料隱私的討論尤其深入,這對我日後在臺灣推動相關研究有非常大的啟發。

我同時也參加了 The Greater Pittsburgh Fulbright Chapter 的交流活動,這是一個當地的 Fulbright 社群,匯集了來自美國與世界各地的 Fulbrighter。在活動中,我認識了許多同樣在匹茲堡進行研究與教學工作的訪問學者與學生,包含來自歐洲、亞洲與南美洲的代表,大家彼此分享自己的研究、生活經驗與跨文化觀察。這種多元背景的交流,不僅拓展了我的國際視野,也讓我更深刻體會到 Fulbright 精神所強調的 mutual understanding 與 academic diplomacy 的價值。

此外,由於地理上的便利,我參加了鄰近的卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University, CMU)中文系在中秋節期間舉辦的學生發表會。活動中,不僅有學生以中文朗誦詩詞、表演中國傳統舞蹈,還由一至兩位台灣籍的 CMU 中文系教授帶領大家合唱耳熟能詳的臺灣歌曲,如《月亮代表我的心》等。這場溫馨又充滿台灣情懷的活動,讓我在異鄉感受到一股熟悉而親切的連結,也體會到文化傳承與語言教育在海外學術機構中的深厚影響力。

整體而言,這段學術訪問期間,不僅讓我在研究主題上有更清晰的定位,也透過不同形式的學術與文化交流,建立了未來可能的合作網絡,對我日後的研究與國際參與奠定了重要基礎。

二、臺美文化、教育與生活差異

在美國生活這一年,讓我有機會以研究者與家長的雙重身分,深入觀察美國社會制度與文化氛圍。從政治參與到校園教育、從日常文化到公共安全,處處可見與台灣不同的運作邏輯與價值系統。這些差異不僅體現在制度層面,更滲透在每一個人的行為與生活細節之中。

政治開放與公民教育的落實

我訪問期間恰逢美國總統大選年,令我驚訝的是「政治表態」在社會生活中是如此可視化與被接受。許多住宅門前都插著支持某政黨或候選人的旗幟與布條,甚至有整排街道幾乎成為「支持展示牆」。大學校園內設有兩黨候選人的宣傳攤位,不僅發送文宣,也販售支持候選人的小商品,如帽子、徽章與貼紙。讓我印象深刻的還包含小學課堂上,老師會與學生討論候選人的政見,進行模擬投票,引導學生理解選舉制度與公民責任。這種政治從小扎根的文化,與台灣普遍避免政治進入校園、教師對政治議題保持中立的教學氛圍截然不同,也反映了兩國在公民教育上的差異。

公共安全與治安議題的現實衝擊

美國社會的自由與開放,某種程度上也伴隨著不穩定的公共安全問題。我在匹茲堡大學訪問期間,不定期會收到匹茲堡大學校方通報的安全事件,內容包括學生在校園周邊遭遇搶劫、攻擊,甚至持械威脅的案例。除此外,當地中小學校門口設有類似機場的安檢機制,每位學生每日上學都需通過金屬探測門,書包也需由教師逐一檢查,並嚴格管控家長進出。學校也會定期進行「校園持槍攻擊」的防災演練,教導學生若發生突發攻擊事件,應如何躲避與求救。這樣的安全意識與防範機制,對身處台灣、習於開放校園環境的我們而言,是極具衝擊的對比。

文化多元與主動表達的重要性

美國是一個多元文化匯聚的國家,無論是在學術環境還是日常生活中,都能感受到彼此文化背景、價值觀與溝通方式的巨大差異。不同於台灣相對一致的社會規範與禮貌習慣,在美國沒有通用的「默契」可依循,很多時候必須透過清楚且積極的表達來建立理解與共識。在這樣的文化環境中,如果不主動爭取機會與說明立場,很容易被忽略或誤解。從某個角度來看,這種文化雖然帶來挑戰,但也培養了個人獨立思考與自我表達的能力。

教育制度與職涯路徑的多元性

在教育方面,美國從小即進行菁英篩選與專才養成,學生之間的競爭激烈,許多高中生參加各種社團、志工、學術競賽與 AP 課程,所承受的壓力與付出的努力絕對不亞於甚至高於台灣的升學制度。但不同的是,美國的教育體系提供了更多元的職涯選擇與尊重技職發展的社會文化,讓學生較有機會依照自身興趣與專長發展,不必一味以升學為唯一目標。「行行出狀元」在這裡不只是理想,而是社會運作的一部分。

總體而言,這段觀察與體驗不僅讓我更理解美國社會的運作方式,也讓我對台灣原有制度的優勢與侷限有更清楚的認識。不同文化沒有絕對的優劣,但透過實地生活與比較,我獲得了更開闊的視野與更細膩的反思能力。

三、個人挑戰與公共資源的經驗

身在異國,即使再多的理性準備與計畫,也無法完全避免生活中各種突如其來的挑戰。相較於在台灣成長與生活的熟悉環境,我們清楚法規、習俗與應變流程,遇到問題也能很快地找到親友協助、得到具體建議。然而,在美國,即使只是生活中的一個小問題,都可能因為語言、文化、資訊差異而被放大,變得令人無所適從。

以我個人經驗為例,這段訪問期間,我遇到了讓我身心俱疲的租屋困境。我所居住的房子存在嚴重的汙水處理與淹水風險。地下室與車庫因為排水系統設計不良而積水,甚至出現惡臭,對我和家人的健康造成極大困擾。然而房東不僅不願承認問題,甚至要求我們自行負責相關排水設備的維護與操作,拒絕出資進行必要的修繕。由於我對當地租賃法規並不熟悉,一開始不知道自己的權益是否受到保障,也不確定可以採取什麼樣的行動來處理這樣的糾紛。在美國,法律諮詢的費用高昂,每小時可能動輒數百美元,讓人在經濟與情緒上都感到沉重壓力。那段時間,我確實曾一度感到相當無助與沮喪,深刻體會到「沒有後援」的孤立感。

所幸,美國當地其實存在一些可以運用的重要公共資源,只是對於外國訪問學者而言,往往需要花時間探索與理解。例如,所屬學校提供的免費法律諮詢服務,便成為我在尋求協助時的第一道窗口。我也逐漸了解,如果問題涉及居住環境與房東責任,美國地方政府其實有一系列機制可供申訴與處理。在我的案例中,我分別聯繫了匹茲堡的 Health Department(衛生局)、Department of Permits, Licenses, and Inspections(建管與執照管理局)。讓我意外的是,這些單位在接獲檢舉後,隔天就派員到現場檢查,並迅速與我聯繫,協助確認房屋是否符合法規、是否具備合法出租許可證,並提供詳細的後續建議與書面資料。這樣的效率與專業態度,讓我在當下深感安慰,也更有信心繼續處理問題。

這段經歷雖然充滿挑戰,但也讓我更加了解美國社會的制度設計與公民參與文化。公共資源雖然存在,但前提是使用者需要主動搜尋、瞭解流程、勇敢提出申訴。這與台灣習慣「有人幫忙」、「透過關係處理」的文化截然不同。從這段經驗中我學到,身為訪問學者,除了學術研究與文化交流之外,生活中的每一次適應與挑戰,也都是跨文化學習的重要一課。

這一年作為 Fulbright 資深研究學者在美國的訪問經驗,對我而言不只是學術上的拓展,更是一場深刻的生活與文化學習旅程。從在匹茲堡大學與跨國研究團隊共同探討智慧醫療的可能性,到參與多元文化交流活動,再到面對現實生活中的挑戰與制度落差,每一段歷程都豐富了我對美國社會的理解,也重新塑造了我作為研究者、母親與國際學術工作者的視角。

這段經歷讓我更加確信,國際學術交流的價值,不僅在於研究成果的累積,更在於面對未知時的開放心態與跨越文化差異所產生的深層對話。學術是載體,生活是舞台,制度與文化的摩擦,是我們成長的契機。當我們跳脫熟悉的環境,用雙腳去踏實每一吋陌生的土地,才能真正體會「mutual understanding」的深意,也才能將這份理解帶回自己的國家,轉化為教學、研究與制度改進的動力。

我由衷感謝 Fulbright Taiwan 提供這樣的機會,也希望我的經驗能成為後續赴美學者的參考與鼓勵:有挑戰,也有收穫;有不安,也有支持;而這些片刻,正是國際交流最真實也最寶貴的價值所在。